開咬のリスクとは?見た目だけじゃない機能面への影響

「前歯でうまく食べ物が噛み切れない」

「話していると、なんだか発音がしづらい」

そんな違和感を感じたことはありませんか?もしかすると、それは“開咬(かいこう)”と呼ばれる噛み合わせのズレが原因かもしれません。

開咬は、上下の前歯が噛み合わずに隙間ができてしまう不正咬合の一種で、見た目の問題だけでなく、食事・会話・顎の健康にまで影響を及ぼすことがあります。

実は「ちょっとした歯並びの問題かな」と思って放っておくと、将来的に大きなトラブルに発展するリスクも…。

この記事では、開咬によって起こる可能性のあるリスクをわかりやすく整理し、治療や対策についてもご紹介します。

「自分もそうかも…」と思った方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

目次

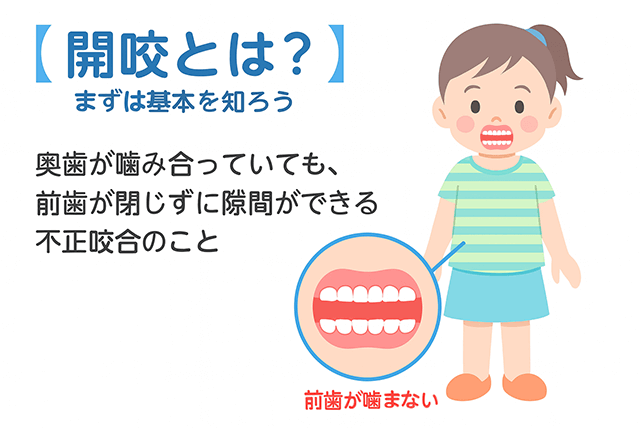

開咬とは?まずは基本を知ろう

開咬とは、奥歯が噛み合っているのに前歯が閉じず、隙間ができてしまう不正咬合のひとつです。見た目の問題だけでなく、発音や咀嚼、顎の健康などさまざまな機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

開咬は前歯が噛み合わない不正咬合で、機能や見た目に影響を及ぼします。

開咬(かいこう)は、「前歯が噛み合わない状態」を指します。特に食べ物を前歯で噛み切れなかったり、発音が不明瞭になったりと、生活に支障をきたすことも。原因としては以下が挙げられます。

- 指しゃぶりなどの癖(幼少期に多い)

- 舌を前に押し出す癖(舌突出癖)

- 遺伝や顎の成長のバランスの乱れ

- 鼻づまりによる口呼吸の習慣

開咬は「噛み合わせのズレ」によって引き起こされる、れっきとした不正咬合です。

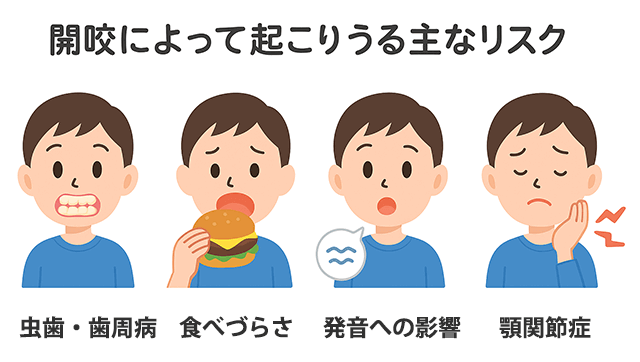

開咬によって起こりうる主なリスク

開咬がもたらすリスクは、見た目のコンプレックスだけにとどまりません。咀嚼機能の低下、発音障害、顎関節への負担、歯垢の蓄積による歯周病リスクの増加など、多岐にわたります。

開咬は見た目だけでなく、機能面や健康面でもリスクを抱えています。

主なリスク:

- 咀嚼効率の低下 → 前歯で食べ物を噛み切れないため、食事が不自由に。

- 発音への影響 → 特に「さ行」「た行」の発音が不明瞭になりやすい。

- 顎関節への負担 → 咬み合わせのアンバランスが顎の痛みや不調の原因に。

- 歯周病リスクの増加 → うまく咬めないことで歯垢がたまりやすくなる。

- 見た目のコンプレックス → 口が閉じにくく、笑顔に自信が持てないことも。

これらのリスクは日常生活に大きく関わるものであり、「たかが歯並び」とあなどれません。

放置すると悪化する?開咬が引き起こす具体的な問題例

開咬をそのままにしていると、噛み合わせのバランスがさらに崩れ、奥歯への負担増加、顎関節のトラブル、さらには見た目や精神的ストレスにまで影響が及ぶ可能性があります。進行すると治療が難しくなるケースもあるため、早期対応が重要です。

開咬を放置すると、歯や顎の健康にさらなる悪影響が及ぶことがあります。

開咬を放置した場合に起こり得るトラブル

- 奥歯の摩耗・破損

→ 噛み合わせが偏ることで奥歯に過度な力がかかり、歯がすり減ったり欠けたりするリスクが高まります。 - 顎関節症の発症

→ 前歯が使えないぶん、咀嚼バランスが崩れて顎に負担が集中し、「顎が痛い」「音が鳴る」「口が開かない」といった症状が出ることがあります。 - 噛み合わせのズレの進行

→ 歯や顎の位置が少しずつずれていき、不正咬合がさらに複雑化。矯正治療がより難しく、高額・長期間になるケースもあります。 - 歯周病リスクの増加

→ 前歯が噛み合わないことで口が開きがちになり、口呼吸が習慣化。この状態では唾液の働きが弱まり、歯垢がたまりやすくなって歯周病のリスクが高まります。 - 見た目や心理的ストレス

→ 「笑顔が不自然」「口が閉じにくい」といった見た目のコンプレックスが、人前で話すことへの不安や自己肯定感の低下につながることも。

開咬は「見た目の問題だけ」ではありません。

咀嚼、発音、顎の健康、さらには心の健康にまで影響するれっきとした機能的な障害です。しかも、開咬の悪化は気づかぬうちに進行することが多く、早めに治療に踏み切ることで選べる治療法の幅も広がります。

放置せず、「これって開咬かも?」と思ったら、まずは歯科医院での健診を受けてみましょう。問題が小さいうちに対応できれば、将来的な負担もぐっと軽くなりますよ!

日常生活で困ることは?開咬の影響が出やすい場面とは

開咬があることで、日常のちょっとしたシーンにもストレスがかかります。会話や食事、表情づくりに影響が出ることで、人間関係にも影響を与えることがあります。

開咬はコミュニケーションや食事に不便さをもたらします。

日常生活での困りごとの例:

- 食事が楽しくない → 麺類や肉など、前歯で噛み切る食材が食べづらい。

- 発音が聞き取りにくい → 滑舌が悪くなり、会話がスムーズにいかないことも。

- 口元が閉じにくい → 常に口が開いている状態がクセになり、見た目や口臭の原因にも。

- 写真写りが気になる → 笑顔を作っても前歯が開いていて不自然に見えることがある。

これらのストレスが積み重なることで、自己肯定感の低下や対人関係の不安にもつながることがあります。

開咬の治療方法とは?症状に応じて選べる対処法

開咬の治療方法は、症状の程度や年齢、原因によって異なります。軽度なものはマウスピース型矯正装置や舌のクセを治す訓練で改善が期待できますが、重度の場合はワイヤー矯正や外科手術が必要になることもあります。年齢が若いほど選べる治療の幅が広いため、早期の対応がカギです。

開咬の治療はさまざまで、早めに始めることでより効果的な対策が可能です。

開咬の治療方法

以下に、症状ごとに選択される主な治療法をまとめてみました。

1. 軽度の開咬の場合

- マウスピース矯正(インビザラインなど)

→ 透明な装置を使って歯を少しずつ動かす方法。見た目も目立ちにくく、取り外し可能で生活への影響も少なめ。 - MFT(口腔筋機能療法)

→ 舌の位置や飲み込み方、口呼吸の癖を改善するトレーニング。開咬の原因が「舌のクセ」や「口呼吸」にある場合に有効。

2. 中等度の開咬の場合

- ワイヤー矯正(表側・裏側)

→ 歯に固定式の装置を取り付けて、歯を移動させる一般的な方法。歯並びや噛み合わせをしっかり整えたい場合に向いています。 - 顎の成長誘導(成長期の子ども限定)

→ 骨の成長を利用して、上顎や下顎のバランスを調整する装置を使う方法。永久歯が生えそろう前のタイミングがベスト。

3. 重度の開咬・骨格性の開咬の場合

- 外科矯正(手術併用の矯正治療)

→ 顎の骨そのものに問題がある場合、矯正だけでは限界があり、手術で骨の位置を正しく整える必要があります。主に成人で適応されます。

補助的な治療や管理方法

- リテーナー(保定装置)で後戻りを防ぐ

→ 矯正治療後は歯が元の位置に戻らないよう、リテーナーで固定します。これを怠ると、開咬が再発するリスクが高くなります。 - 定期的な健診で経過管理

→ 治療中も治療後も、定期的な健診で状態をチェックすることが大切です。歯磨きがしにくくなる期間もあるため、歯垢管理も忘れずに。

開咬の治療は「これさえやればOK!」という単一の方法ではなく、原因や年齢・症状の程度に応じて最適な治療法を選ぶことが重要です。特に小児期の治療は、成長を味方にできる絶好のタイミングなので、見逃さず早めに歯科医院で相談することをおすすめします。

開咬治療の早期対処の重要性について

開咬は、矯正治療や舌癖の改善、マウスピースの使用などによって対応可能です。特に成長期の子どもなら、骨格の成長を活かした治療がしやすいため、早期相談がカギとなります。

開咬は治療可能であり、早めの対処が成功のカギです。

主な治療法:

- 矯正治療(ワイヤー・マウスピースなど) → 歯の位置を正しく整える。

- 舌の癖への対応(MFT:口腔筋機能療法) → 主に小児矯正で舌の使い方をトレーニングする。

- 外科的矯正手術 → 重度の場合、大人では顎の骨の手術が必要なケースも。

年齢や状態に応じて、歯科医師が最適な治療プランを提案します。放置せず、まずは相談から始めることが大切です。

まとめ

開咬は軽く見ず、早めに相談を

開咬は見た目の問題だけでなく、噛む・話す・呼吸するなど基本的な機能にも大きな影響を与えることがあります。放置するとリスクが高まり、治療が複雑になる可能性もあるため、気になったら早めに歯科医院へ相談することをおすすめします。

開咬は早期対応が重要。不安があれば、まずは専門家へ相談を。