アイスがしみる原因は?

アイスがしみる原因は知覚過敏の可能性が高いですが、それ以外のケースも考えられます。暑い夏にせっかく涼しさを味わいたくても、痛むとおいしさが半減してしまいます。知覚過敏とは何か、それ以外のケースも含めて順を追って詳しく説明いたします。

アイスがしみる?知覚過敏とは

- 冷たいものを食べたり飲んだりするとしみる

- 歯ブラシが触れるだけで痛む

- 一時的な痛みで、刺激がなくなるとすぐに治まる

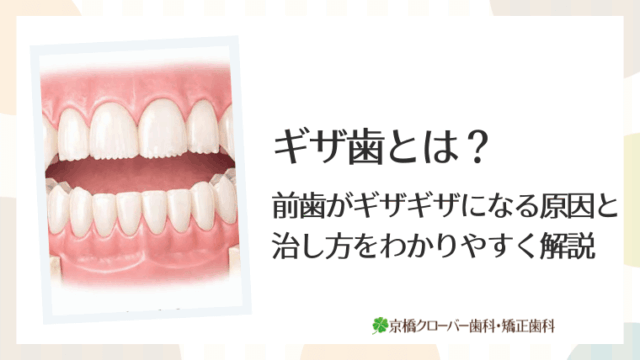

このような症状があれば、知覚過敏が疑われます。歯の表面にあるエナメル質が薄くなったり、歯ぐきが下がったりして、象牙質と呼ばれる内側の層が露出してしまい、冷たい・熱い・甘い・酸っぱいなどの刺激に対して鋭い痛みを感じる状態です。

知覚過敏と虫歯には、どちらも歯がしみる症状がありますが、知覚過敏は刺激がある時だけ一瞬痛み、虫歯はズキズキと持続的な痛みになることが多いのが特徴です。

なぜ痛みを感じるのか原因を教えて

象牙質の中には象牙細管という無数の細い管があり、歯の神経である歯髄へつながる部分です。エナメル質がなければ外からの刺激がこの象牙細管を通じて直接神経に伝わると、キーンとした痛みが生じます。体力や免疫力が落ちると、歯の神経が敏感になり、普段は気にならない刺激にも痛みを感じやすくなります。通常ならば軽いしみる症状が、過度なストレス下では強い痛みに変わることもあり、体力が回復してストレスを解消すれば症状が和らぐこともあります。

歯ブラシの力が強すぎる

硬い歯ブラシで強い力で磨くとどうしてもエナメル質や歯ぐきは傷つきます。柔らかい歯ブラシであっても力を入れ過ぎていると、歯に傷をつけてしまいます。

歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは、無意識に強い力が歯や顎に加わってしまう口腔習癖です。食事の際の咀嚼力はおよそ20~40kg程度ですが、歯ぎしりや食いしばり時は100~150kg以上の力が加わることもあります。特に睡眠中は自分で制御ができないことから、歯ぎしりや食いしばりにより、歯のすり減りやひび割れ、詰め物や被せ物の破損、顎関節への負担、頬やこめかみの筋肉のこりへつながります。

酸性の飲食物の摂りすぎ

酸性の飲食物を摂りすぎてしまうと、酸蝕症(さんしょくしょう)という状態になります。これは、酸性の飲食物や胃酸によって、歯の表面のエナメル質が少しずつ溶けてしまう状態で、虫歯と違い細菌ではなく酸が原因なのが特徴です。炭酸飲料や柑橘系ジュースなど酸性の飲み物、酢やレモンを使った料理、胃酸の逆流、過度なダイエットや摂食障害による嘔吐により起こりやすいです。

知覚過敏以外のアイスがしみる原因

知覚過敏以外でしみることがあるとすれば、虫歯や歯周病などの細菌感染、または加齢、ホワイトニングの影響が原因と考えられます。

歯周病による歯ぐきの後退

歯周病菌による炎症で歯ぐきや骨が破壊され後退した場合、冷たいものが毎回しみるわけではなく、一時的です。歯ぐきの腫れや出血、歯のぐらつきがある場合は、歯周病が原因になることがあります。歯周病の初期は自覚症状が少なく気づきにくいので、早めの対処が大切です。

加齢による歯ぐきの後退

歯を支える歯茎が下がり、歯が長く見えるようになる現象は、加齢により歯茎の弾力が減少し、自然に下がった場合です。歯が長く見えるため見た目が悪くなり、歯の根元がむき出しになることから、そこに歯垢が付着し、虫歯や歯のグラつきの原因になることもあります。予防には、正しい歯磨き、定期的な歯科検診、歯周病治療が重要です。

ホワイトニングの影響

歯科医院でホワイトニングをすると、強い薬剤が歯の表面のエナメル質を通過して、内側の象牙質に刺激を与えることがあります。象牙質には神経とつながる象牙細管が通っているため、薬剤の刺激によって一時的にしみる症状が起こり得ます。この症状は一時的でホワイトニングを終えた数日から1週間程度で自然におさまるケースがほとんどです。

知覚過敏の予防法

冷たいものがしみる原因で多い知覚過敏、それの予防法についてご説明します。

1. 正しい歯磨き

ゴシゴシ強く磨くと力がかかりやすく、歯ぐきが下がってしまい、象牙質が露出しやすくなります。なるべく水平に磨くのを避け、歯ぐきから歯に向かってやさしくブラッシングするようにしてください。

歯磨きで注意すべきポイントまとめ

- 歯ブラシの毛先を歯にきちんと当ててみがく

- 毛先が開くと歯垢が落ちにくくなるため軽い力で磨く

- 小刻みに動かし、力の入れ方や動かし方を鏡で見ながら行う

- 固い歯ブラシよりやわらかめの毛の歯ブラシを使う

- しみる症状が出ている時は、冷たい水ではなくぬるま湯ですすぐ

2. 歯周病予防

歯周病は歯ぐきを後退させ、知覚過敏を引き起こす大きな原因です。日本人が歯を失う病気第一位の歯周病は予防するに限ります。定期的な歯科検診を受診して歯周組織を確認してもらい、プロのクリーニングを受けて歯石を除去して、衛生的な口腔内を保ちましょう。

3. 酸蝕対策

炭酸飲料や柑橘類、ワインなど酸性の飲食物を摂取しすぎると、エナメル質が溶けやすい酸性の口腔内環境となり、象牙質が露出します。予防には、酸性食品の摂取を控えることや、食後すぐの歯磨きを避けて水で口をゆすぐことが効果的です。

4. 歯ぎしり・食いしばりの予防

歯に強い力がかかるとエナメル質にヒビが入り、象牙質が露出します。起きている際には歯をカチカチと合わせないよう歯の位置に注意しましょう。ナイトガードというマウスピースを作製し、就寝時に装着すると歯周組織への負担が減らせます。

知覚過敏の対処法

次に、知覚過敏の対処法についてご紹介します。

知覚過敏用の歯磨き粉を使う

硝酸カリウムや乳酸アルミニウムが含まれた市販の知覚過敏用の歯磨き粉を継続的に使用して、神経の過敏性を抑えましょう。歯の神経のまわりにカリウムイオンが多く存在すると、神経内の細胞が刺激に反応しにくくなることがわかっているため、硝酸カリウムを含む知覚過敏用の歯みがき粉を継続して使うと、痛む症状の緩和が期待できます。また、乳酸アルミニウムは、象牙細管に沈着し、タンパク質と結合して物理的に封鎖します。収れん作用により細管の開口部を狭め、すぐに効果を感じやすいのが特徴です。

フッ化物塗布

歯科医院で高濃度のフッ化物を歯に塗るのも効果的です。全体の歯質が強化され、外部からの刺激を受けにくくなります。

歯のコーティング治療

知覚過敏の症状を抑える薬を部分に塗ることで、薬剤含有の成分が象牙細管を塞ぎ、神経に刺激が伝わりにくくしてくれる作用があります。ただ効果は一時的で塗り薬によって症状が改善されないこともあるため、その場合は歯のコーティング治療を行います。露出した象牙質の部分を歯科用樹脂のレジンや薬剤で覆い、光を照射して固めて物理的に刺激を遮断します。初期なら歯磨きの改善やコーティングで対処できますが、進行すると被せ物や神経の治療が必要になることもあります。

症状が改善しない場合

神経が過敏になりすぎているケースでは、まれに抜髄と呼ばれる神経を抜き、根管治療を行わなければならないケースがあります。

まとめ

アイスがしみる、冷たいものがしみるなどとなっては、食事やおやつの際に痛みを我慢して食べることはとてもストレスになります。知覚過敏が原因ならば、予防と日常ケアを意識していけば軽減できます。早めに歯科医院で相談することが悪化を防ぐ第一歩ですので、放置せず、正しくケアしましょう。知覚過敏の場合は改善できますが、症状が長引いたり痛みが強くなる場合は、細菌感染の可能性もあるため、早めに受診することが大切です。